Les services de communication du secteur culturel font face à des injonctions contradictoires : développer toujours plus les publics via le numérique tout en réduisant leur impact écologique. Est-il possible de sortir de cette impasse ? Retour sur les échanges tenus ce matin lors de la table ronde « Marketing digital et sobriété » avec Valérie Martin, Cheffe du service Mobilisation Citoyenne et Médias de l’ADEME, Céline Rousseau, cofondatrice de l’agence d’ingéniérie culturelle Mazette, et Anne Le Gall, cofondatrice et déléguée générale du TMNlab aux Biennales Internationales du Spectacle 2026 à Nantes.

Introduction

Coincés entre l’impératif de développer les publics et la nécessité de réduire leur impact environnemental, les services de communication et de développement des publics sont confrontés à des injonctions contradictoires. Comment sortir de ces situations ? Est-il possible de concilier ces deux exigences sans céder au greenwashing ni au tout‑numérique ? En repensant nos stratégies à partir des usages réels des spectatrices et spectateurs, peut-on ouvrir de nouvelles voies ?

En effet, l’impact écologique du numérique est largement documenté – nous n’y reviendrons pas ici mais publierons des ressources avec la restitution de cet atelier sur tmnlab.com.

Depuis la publication du rapport du Shift Project aux nombreuses ressources de l’Ademe en passant par les différentes analyses de cycle de vie comparant numérique/physique ou les chiffres récents lié à l’explosion de l’IA générative, les institutions culturelles tentent d’oeuvrer avec cohérence entre leurs engagements RSE et leurs missions d’accès à la culture dans une société numérique, dans un paysage culturel où les pratiques culturelles numériques sont massives, parfois même exclusives (15% population cf DEPS). Cela crée parfois des situations de blocage ou de rejet du numérique, mais qui peuvent perdre de vue la question des publics.

Cet atelier propose d’explorer ces ambivalences et de proposer des pistes pour redonner du sens, sans technosolutioniste (discours du progrès, occultant les effets rebonds) ni technophobie.

Alors, la sobriété c’est quoi ?

Pour Valérie Martin, la sobriété ne doit pas être perçue comme une absence, mais comme « la justesse ». C’est une notion qui nécessite de se départir de l’idée de contrainte ou de retour en arrière : cela « ne veut pas dire qu’on revient à l’âge de pierre ».

Elle s’appuie sur la définition de l’ADEME pour la décrire comme « une démarche visant à réinterroger les besoins individuels et collectifs pour y répondre en adaptant nos modes de vie ». Concrètement, cela implique de revoir nos modes de production et de consommation afin de réduire « les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les ressources », sans pour autant perdre de vue les objectifs « d’équité sociale et d’intérêt général ».

Le cœur de cette démarche repose sur la recherche du « juste besoin ». Enfin, Valérie Martin précise qu’il est préférable de parler « des sobriétés au pluriel », car elles doivent être adaptées aux différents territoires et populations.

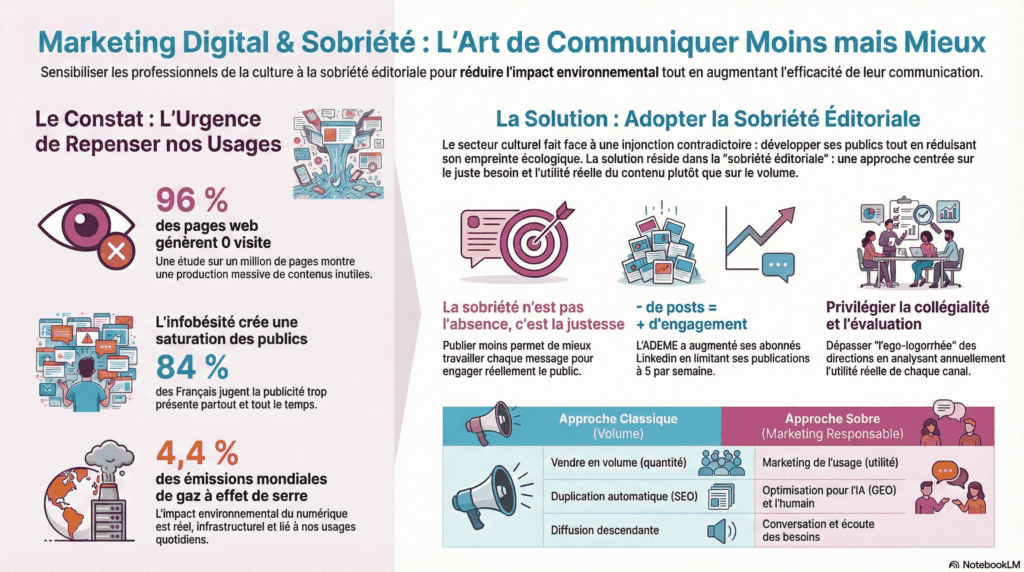

Elle évoque les récentes études de l’ADEME sur la perception de la sobriété par les Français et sur le concept de sobriété éditoriale développé par Ferréole Lespinasse qui met en avant une étude de l’AREHFs où on apprend que 96% des pages web ne sont pas consultées : « S’inscrire dans une démarche de sobriété éditoriale répond à plusieurs objectifs : rendre sa communication plus robuste, c’est-à-dire centrée sur l’essentiel. Et surtout lui apporter une nouvelle légitimité. Dans un monde saturé de messages superflus, l’utilité, la sincérité et l’authenticité deviennent les piliers de l’action éditoriale. Autant de gages pour regagner la confiance de ses publics. »

Et de quel marketing parle-t-on ?

Pour Céline Rousseau, le marketing est une méthodologie qui a émergé dans les années 50 et qui place historiquement la transaction au cœur de son fonctionnement. Il y a donc une friction philosophique avec la culture. Historiquement, le marketing ne s’adresse pas à des « publics » au sens général, mais à des consommateurs. Cette distinction crée un problème de positionnement dans le secteur culturel, où le terme fait souvent « grincer des dents ». En effet, les acteurs culturels cherchent à s’entretenir avec des publics, souvent dans des champs de gratuité, alors que la gratuité n’existe pas dans le marketing traditionnel qui vise, dans son acception traditionnelle, a maximiser le profit.

Céline Rousseau invite toutefois à dépasser le « fantasme des années 70 » où le marketing ne viserait que le profit. Aujourd’hui, le marketing a su intégrer la notion de conversation avec les publics. Son point de départ est désormais de répondre à des attentes et à des besoins, ce qui en fait un outil d’une efficacité redoutable pour travailler la fidélisation.

L’application du marketing (et spécifiquement du marketing digital) offre plusieurs atouts majeurs pour la relation aux publics :

- La connaissance et la segmentation : Alors que la communication culturelle a tendance à vouloir toujours « élargir » et parler à tout le monde, le marketing excelle dans l’art de cibler et segmenter. L’utilisation d’outils comme les CRM permet de visualiser les données spectateurs (géolocalisation, âge, comportement) pour mieux comprendre à qui l’on s’adresse.

- L’évaluation et la lucidité : Le marketing permet de sortir du flou grâce aux retours d’expérience chiffrés (taux d’ouverture de newsletters, engagement réel). Cela impose une lucidité parfois douloureuse mais nécessaire pour identifier ce qui ne suscite aucun intérêt et arrêter de produire du contenu inutile,.

La sobriété est souvent perçue comme une contrainte. Comment la définir dans le contexte du marketing culturel ?

Note : L’ADEME publie régulièrement des ressources pour accompagner les structures. Comme le site sur l’impact du numérique Alt IMPACT mais aussi l’excellent site ressource La communication responsable (ADEME) dont une section porte sur Marketing et publicité responsables et une autre sur le numérique.

Valérie Martin propose un changement de posture radical qui dépasse la simple « communication sur la RSE » pour aller vers une communication capable de prendre ses responsabilités dans un contexte de transition écologique. Ce changement s’articule autour de trois axes majeurs : le changement de modèle de valeur, la sobriété éditoriale, la sincérité.

Valérie Martin invite à interroger le cœur même du modèle économique. Elle oppose le modèle linéaire actuel (produire, vendre, jeter), fondé sur le volume, à une économie servicielle qui favorise l’usage plutôt que la possession. On entre alors dans l’ère du « marketing sobre ».

- Elle prend l’exemple de Michelin qui ne vend plus uniquement des pneus, mais l’usage du pneu (via des services d’entretien, de réparation), changeant ainsi la logique de valeur : l’entreprise n’a plus intérêt à ce que le produit s’use vite, mais à ce qu’il dure.

- Pour la culture, cela implique de ne pas chercher à vendre de la consommation culturelle effrénée, mais de valoriser le service et l’usage, réduisant ainsi la pression sur les ressources.

Valérie Martin part du constat que nous produisons souvent du contenu par automatisme quand il est nécessaire de réduire le volume afin de faire moins mais mieux. L’ADEME a elle-même réduit ses publications sur les réseaux sociaux (environ 5 par semaine), ce qui a paradoxalement augmenté son taux d’engagement et son nombre d’abonnés. Il s’agit également de toujours questionner l’utilité : ne pas publier pour publier, mais se demander systématiquement quelle est la valeur ajoutée pour le public. Et de sortir de la logique du volume : Il faut combattre l’idée reçue selon laquelle « plus vous publiez, plus vous serez visibles », un principe faux à l’ère de l’infobésité et de la défiance.

Enfin, la posture de l’ADEME exige une honnêteté intellectuelle pour éviter deux écueils :

- Le Greenwashing : se prétendre plus vert que l’on est.

- Le Narrative washing : enrober toutes ses actions d’un récit écologique alors que seule une infime partie de l’activité est concernée,.

Valérie Martin conseille de fonder sa communication sur des preuves et de faire preuve d’humilité : il est préférable de dire que l’on est « au début de la trajectoire » plutôt que de s’inventer une vertu écologique parfaite.

Alors comment construire sa sobriété stratégique ?

Céline Rousseau propose une méthodologie pragmatique pour concilier marketing digital et sobriété, structurée autour de plusieurs piliers clés visant à sortir de l’automatisme et de l’invisibilité des coûts numériques.

Pour Céline, « d’un point de vue méthodologique, la question de l’éditorialisation est complètement centrale ». Cette étape ne doit pas être isolée mais collective pour assurer une transversalité. Elle préconise « la collégialité de la réflexion » qui consiste à « faire un listing très concret de tous les sujets » que la structure a à porter. Ainsi, la responsabilité du choix est collective et structurée.

Une fois les sujets listés, il faut arbitrer. Céline insiste sur le fait de « dire à l’équipe […] on ne peut pas tout dire partout, tout le temps ». Le risque inverse est de créer du « vacarme » et de l’« encombrement ». La méthodologie consiste à déterminer pour chaque sujet « l’endroit le plus pertinent » via une « cartographie des possibles » (newsletter, réseaux sociaux, print).

Elle rappelle l’importance de connaître et respecter les codes des plateformes. Il faut prendre en compte « la question des contraintes algorithmiques et des contraintes formelles ». Céline cite un exemple concret d’erreur à ne plus commettre : « les gens qui mettent des PDF dans leurs publications LinkedIn, on ne peut pas lire depuis son téléphone portable ». Publier sans prendre en compte les contraintes revient à publier du bruit.

L’évaluation et la lucidité apparaît également comme un point crucial souvent négligé. Céline recommande impérativement de « faire un retour d’expérience au moins une fois par an pour essayer d’ajuster nos pratiques et de garder ce qui marche et de lâcher ce qui ne marche pas et qui pollue ». Elle décrit cette étape d’analyse des chiffres (taux d’ouverture, engagement) comme « un travail de lucidité, parfois douloureux », mais nécessaire pour l’efficacité. « Je dirais même une fois par trimestre ! » abonde Valérie.

Expertises, contraintes, GEO : l’enjeu central de la formation.

Enfin, pour appliquer cette méthode face à des demandes internes parfois déconnectées, Céline Rousseau conseille de se former techniquement. Cela permet de juguler la « logorrhée de l’ego » (les longs éditos) et « l’emballement créatif » (les vidéos 3D inutiles) en opposant « des arguments techniques et rationnels » et « concrets » sur ce qui fonctionne réellement ou non.

Valérie Martin insiste sur l’écriture pour le web. Le SEO traditionnel (« toute la question des mots-clés ») représente désormais le « marketing digital à l’ancienne ». Elle insiste sur l’importance cruciale de se former au GEO (optimisation pour les moteurs génératifs type IA) : « Le GEO, ça va être votre meilleur allié. Car, aujourd’hui, les gens cherchent de plus en plus par l’IA, des informations qu’auparavant ils cherchaient dans des moteurs de type Google. » L’enjeu est la visibilité même des structures culturelles : « Si on ne se forme pas au GEO, honnêtement, les moteurs de recherche ne nous repéreront pas ».

Un mot de la fin ?

Valérie Martin (ADEME) : Le courage du renoncement interne

« On dit « moins, mais mieux », et on se pose la question de savoir à qui on parle, et surtout, qu’est-ce qui est le plus important dans nos structures. Sauf que le pôle resto, le pôle boutique, le pôle privatisation […] tout le monde a un truc important à dire. […] Il faut monter sa formation collective avec eux. Nous maintenant, on a pris la main, on essaye d’accompagner nous-mêmes en formant un certain nombre d’équipes de façon à reprendre un peu le fait que c’est chez nous que ça se passe ».

Céline Rousseau (Agence Mazette) : La formation comme rempart à la superficialité

« Il y a une telle accélération de ce qu’on a besoin d’engranger comme info, qu’on a l’impression d’avoir toujours un train de retard. Et si on n’est pas en veille et en formation un peu régulière sur ces sujets, c’est très facile de perdre le fil et d’être dans un truc trop superficiel. […] Se former sur les questions technologiques, c’est aussi pouvoir dire : « Alors ok, si on fait une vidéo de plus de 1 minute 30, ça n’a pas d’intérêt » ».

L’expertise et le collectif comme leviers de transformation

Pour clore ces échanges, Anne Le Gall insiste sur le fait que la sobriété numérique ne peut reposer uniquement sur la bonne volonté : elle exige une véritable professionnalisation et un changement d’échelle dans la collaboration.

La formation pour des décisions éclairées

Face à la complexité des algorithmes et à l’urgence écologique, l’improvisation n’est plus permise. Pour Anne Le Gall, « pouvoir prendre des décisions éclairées et responsables en matière de marketing digital, il faut comprendre l’impact du numérique […], mais il faut avoir une expertise du métier ». Cette expertise est le seul rempart contre la surcharge de travail et l’inefficacité. Elle passe par la formation continue, notamment sur la stratégie et les outils, ainsi que par une « veille régulière » indispensable dans un secteur où les règles changent constamment.

Elle rappelle à ce titre l’existence de ressources comme la Veille publique du TMNlab, la « plateforme d’auto-formation gratuite à la gestion des données d’audience Audience Data & Performing arts développée par l’association » pour aider les professionnels à s’outiller, notamment sur la gestion des données. Mais aussi les parcours de formation comme celle que le TMNlab propose avec Céline Rousseau.

Sortir de l’isolement : collégialité et mutualisation

La sobriété impose de casser les silos.

- En interne : La « collégialité [est] absolument essentielle dans nos lieux pour pouvoir avoir une action qui fasse sens pour tous ». Elle permet de planifier et de faire des choix cohérents plutôt que de subir les demandes de tous les services.

- Entre structures : Anne Le Gall pointe l’absurdité du « duplicate content » (contenu dupliqué) où chaque structure relaye individuellement les mêmes contenus (comme une vidéo de spectacle) sans concertation. Elle invite à imaginer « des manières de communiquer à l’échelle d’un territoire » ou d’accompagner une œuvre collectivement.

Vers des infrastructures communes

Enfin, l’enjeu dépasse la simple communication pour toucher aux infrastructures du secteur. À l’heure du web synthétique et des IA, il faut « créer des standards qui décrivent notre milieu professionnel, créer des infrastructures, exister ensemble ». C’est par ce travail commun que le secteur pourra porter un nouveau récit : « Cette question de se poser le temps à un moment, de collaborer […] Ça peut être de mutualiser aussi. […] C’est sûr que ça permet d’avoir un changement d’un récit ».

Cet article a été écrit à partir de l’enregistrement puis de la retranscription de l’atelier qui s’est tenu le 21 janvier 2026 aux Biennales Internationales du Spectacle à Nantes. Il a été rédigé avec l’aide d’un outil d’IAgénératif de type RAG (permettant de garantir la source des informations), éditorialisé et édité par son autrice, également animatrice de la table-ronde.