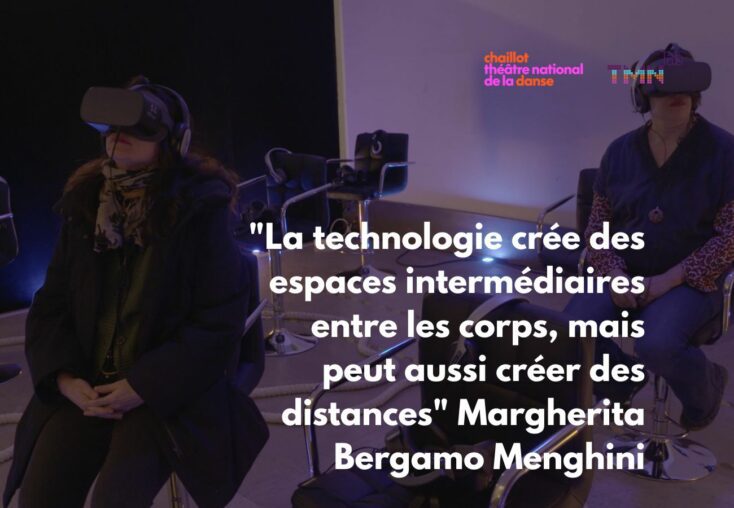

Comment les technologies transforment-elles la relation entre le corps de l’artiste, celui du spectateur et l’espace de la scène ? C’était le cœur de la table-ronde « Artistes, publics, corps augmentés ou contraints ? » dans le cadre de Chaillot Augmenté × Rencontre TMNlab 2025. Entre outils d’émancipation et nouveaux cadres de contrainte, ces artistes explorent les possibles du corps sensible à l’ère numérique.

Avec Corinne Linder, directrice de création pour des expériences immersives entre cirque, théâtre immersif et art numérique, Compagnie Fheel Concept, Éric Minh Cuong Castaing, chorégraphe et artiste visuel, Compagnie Shōnen, et Tammara Leites, artiste, développeuse, designer d’interaction, Metastories (Suisse).

Animé par Margherita Bergamo Menghini, danseuse, chorégraphe et chercheuse.

Enregistré lors de la rencontre TMNlab co-organisée avec Chaillot – Théâtre National de la Danse, vendredi 14 février 2025

SAVE THE DATE

Les prochaines journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab Art vivant et environnements numériques auront lieu les 5 et 6 mai 2026 [inscrivez-vous pour être informé en priorité]

Prolonger le corps et partager la sensation

Pour Corinne Linder, issue du cirque contemporain, la technologie devient un moyen de prolonger le corps et d’ouvrir la scène à de nouveaux publics. En utilisant la réalité virtuelle ou la captation physiologique, elle transforme la performance en expérience vécue, où les émotions collectives agissent sur le déroulement même du spectacle.

« Je cherche à donner des expériences qu’on n’a pas seulement vues, mais surtout vécues. » — Corinne Linder

Ses dispositifs immersifs permettent d’éprouver la verticalité, le vertige, ou la légèreté du cirque à travers le numérique. Le corps devient interface, le public partenaire de jeu.

Relier des corps séparés

Éric Minh Cuong Castaing inscrit sa recherche dans une éthique de la relation. Téléprésence, robots ou exosquelettes sont pour lui des dispositifs de rencontre : des danseurs à Gaza aux enfants en situation de handicap, chaque création invente une forme d’attention partagée.

« On est augmenté par l’autre, par ce corps qui amène un espace, une mémoire, une culture. » — Éric Minh Cuong Castaing

Chez lui, la technologie ne remplace pas la danse, elle en devient le témoin et le prolongement : un moyen de donner visibilité à des corps empêchés, d’inventer une coprésence malgré la distance.

Révéler la singularité humaine

Tammara Leites, à la frontière entre art et ingénierie, déplace la question du corps vers celle de la perception.

Ses projets avec l’intelligence artificielle montrent comment nos vies connectées modifient nos gestes, nos interactions et nos imaginaires.

« Quand on donne l’instruction à quelqu’un de lever les bras, il n’y a pas deux personnes qui vont lever le bras de la même manière. » — Tammara Leites

En intégrant l’IA sur scène, elle révèle ce que la machine ne peut reproduire : l’imprévisible du corps, l’émotion du présent, l’écart entre consigne et interprétation.

Le numérique comme langage du lien

À travers ces démarches, une même conviction se dessine : le numérique n’a de sens qu’au service du lien.

S’il peut isoler ou uniformiser, il peut aussi, lorsqu’il est pensé comme langage artistique, réinventer la présence, l’écoute et la co-création entre les corps.

C’est dans cet entre-deux — entre l’organique et le code — que s’invente aujourd’hui une nouvelle manière d’être ensemble sur la scène et dans la société.

Synthèse des échanges avec le public

1. Une réception sensible et intellectuelle forte

Plusieurs spectateurs ont salué la dimension profondément humaine des expériences présentées, au-delà de la simple innovation technologique.

Une intervenante suisse a évoqué la réception du spectacle DSimon de Tammara Leites par ses étudiants à Lausanne : l’œuvre, bien que présentée sous la forme d’une « conférence-performance », avait suscité des questionnements persistants sur la frontière entre humain et non-humain. Cette expérience avait « troublé durablement » les jeunes spectateurs, signe que la scène peut provoquer une prise de conscience des enjeux éthiques de l’IA.

2. Le numérique comme outil d’empathie et de résistance

Des membres du public, issus du monde de la tech, ont exprimé leur surprise et leur admiration face à la profondeur des débats dans le secteur artistique, souvent plus critique et plus sensible que dans les grands salons technologiques.

L’un d’eux a souligné : le spectacle vivant s’approprie le numérique « avec ce souci de résistance qui a toujours animé la création », rappelant que la plupart des outils n’ont pas été conçus pour les artistes, mais qu’ils sont réinventés par eux.

Corinne Linder a rebondi : « Ce qui fait la valeur du spectacle vivant, c’est l’humanité, le geste. » Elle a rappelé que la recherche artistique autour du numérique reste avant tout une recherche sur la relation et l’émotion.

3. Les enjeux de formation et de réappropriation

Les discussions ont ensuite glissé vers la question des compétences et de la formation.

Éric Minh Cuong Castaing et d’autres intervenants ont insisté sur la nécessité d’apprendre à « comprendre les algorithmes pour créer nos propres chemins de traverse », soulignant l’importance de se réapproprier les outils numériques avec un esprit « pirate » — c’est-à-dire critique, curieux, inventif.

Cette réappropriation suppose aussi des politiques de formation culturelle à tous les niveaux, pour que les artistes comme les institutions puissent s’émanciper des usages imposés par les grandes plateformes technologiques.

4. La mémoire et la découvrabilité du spectacle vivant

Un spectateur a introduit une réflexion sur la mémoire : comment conserver la trace d’un spectacle hybride, interactif, ou en constante transformation ?

Cette question a ouvert un débat sur la place du numérique dans l’archivage et la documentation du vivant. Plusieurs participants ont souligné la fragilité de ces œuvres éphémères, et la nécessité de concevoir des dispositifs de documentation et de transmission adaptés aux créations augmentées.

5. Des ponts entre arts, recherche et société

Un chercheur a rappelé l’importance de développer une ontologie du spectacle vivant — c’est-à-dire un vocabulaire partagé pour décrire les formes esthétiques et les expériences sensibles. Le TMNlab a indiqué travailler avec plusieurs partenaires à une telle démarche, en insistant sur le caractère collectif de cette entreprise : « une ontologie se construit en commun, entre artistes, chercheurs et institutions ».

Cet article a été rédigé avec l’appui de l’IAgen, d’après la retranscription textuelle du podcast.

Explorez les contenus produits lors des journées Chaillot Augmenté x Rencontre TMNlab : Art vivant et environnements numériques les 13 et 14 février 2025 : tous les podcasts [écouter], toutes les tables-rondes [écouter], les présentations de l’espace démo [découvrir] !

Cet événement s’est tenu le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA.